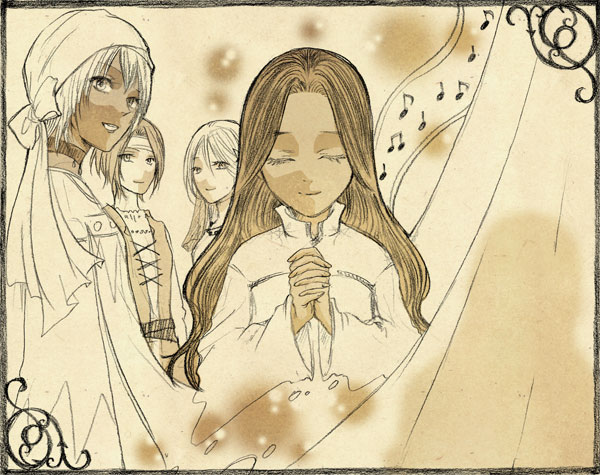

白蛇にかく祈りき

4.夕・再びバザール内酒場にて「ふむ、そうかえ。虫と地下水源の仕掛けを見つけてくれたのかい。」

再び、ベール越し。

ラナー達の報告を、依頼人は興味深そうに咀嚼していた。

「地下水脈を通り、神殿内の仕掛けの隙間を縫って、蜂は現れたのかもしれません。この蜂を郊外で見かけた例がないと聞きましたゆえ。」

「虫は、人に害をなさねば構わぬ。地下水源技術は偉大な先人の知恵。これからの地区開発に活用しようぞ。」

幽霊騒ぎが杞憂に過ぎ、依頼人の機嫌は大層満悦であった。

「また、精巧な少女の人形がなぜ仕掛けの一部としてあったのか。その答えについてですが……。」

リワーは、半日前にラナーが札をきった円形のテーブルの上に箱を置き、酒場の個室の窓を開けた。

黒蛇の壷で外の光が差し込む広場に程近いこの酒場にも、入日の最後の輝きは赤々として届いていた。

「仕掛けの施された彫像の口の中に隠されておりました。光の当たるところでこの箱を開けると……。」

それは音箱だった。

いつどこで聞いたかも知れない子守唄のような懐かしい旋律が室内に響く。

暫く、皆おし黙ってその音に聞き入っていた。

やがて、依頼人が口を開いた。

「ご苦労だった。期待以上の結果、礼は弾もうぞ。後日、宿まで使いを遣るよって今日はこれまでにしてやっておくれ。」

「かしこまりました。お力になることができて光栄に思います。」

最後にラナーが扉を閉める時、僭越な気もしたが付け加えて退出することにした。

「高度な魔法アイテムですね。この少女はよほど愛されていたと見えます。」

ベールが揺れた気がしたが、もはや扉は閉まった。

そして、夕陽を吸い込んだ箱はやがて変化をみせ始めた。

光に反応して、歯車状のからくりが軋みをあげるとおぼろげな立体映像が浮かび上がったのである。

神殿で祈りを捧げていた命無き少女の微笑があった。

映像の浮かぶ箱のベール越しには、その少女によく似た顔があった。

それを知る者は本人を除いて誰も居ないだろう。今は忘れよう。

(幕間)夕・市場内街道にて

とっぷり日は沈んだ。

魔道具と土色の空を纏った地下都市が一層妖しく光る時間が来る。

3人はともに隊商宿への岐路についていた。

「あぁ、自称でも結構な身分ってやつを相手にするのは疲れるっ。」

市場の大通りを彩る各商店に吊るされたランプの豪奢な灯火を浴びながら、リワーは片肘を掴み伸びをした。

「お二人とも、今日は私の仕事に巻き込む形になってしまって申し訳ありません。」

「謝る事は無い。……珍しいものも見られて良かった。」

ラナーは口に手を当てておろおろしていた。未だ気にしているようだが、

それに対してセダの顔は思わぬ護衛の仕事に達成感があったように見えた。

「それに今日の依頼、3人でなければ解決できなかったように思えるのです。本当にありがとうございますね。」

「占い師のお墨付きを貰えるとは、嬉しいね。」

「そういえば、蛇の目。あの小石がはまるとは思わなかった……。」

「ははは、あれも驚いたな。そういえばそれなんだが。」

リワーは子供のような体躯に似合わぬ不敵な笑みを浮かべると、2人の前に右手を掲げパッと人差し指と中指を指した。

「あっ。」

しなやかな指関節には赤く煌く蛇の目があった。

「反対の柱にもう一体あったんだ、隻眼に赤い目を宿した蛇の像が。使い損なってしまった。」

「なんと……。もし。もしそっちの蛇に目を埋め込んでいたらどうなっていたんだろう。」

真剣に悩み始めたセダ。

「蛇が出たかもしれないし、やっぱり吉だったかもしれないぞ。今から埋めに行ってみる?」

「折角の良い結果に水を差すことにならないかしら。」

「また占ってみるのはどうだろう。」

ぶらぶら歩きながら、しばし思案を重ねたが思い切った結論に至った。

――あの小石をくれた子供にお礼をしようか。

「お腹が空いたな。折角だし何か食べてから宿に戻ろうよ。セダへのお礼もまだだった。」

「あっ、お礼なら私こそ…。お腹の具合も同感です。」

「気にしないでくれ、それより私もまだ褒め言葉がまとまってなくて。」

「セダ、まだ考えてたの……。」

3者の失せ物探しは、もうしばらく続く気配である。

《前のページ》