白蛇にかく祈りき

3.昼・廃聖堂内神殿にて泉に波打つ波紋のような黒髪は腰にまで至り、白いローブに褐色の身を包んだ紅眼の少女。

聖堂が外部との接触を絶ち30年。

これが人間であるはずがない。あってはならない。

扉の前に佇む3様の華奢な線に意識を向ける素振りもない。

「……。私が。」

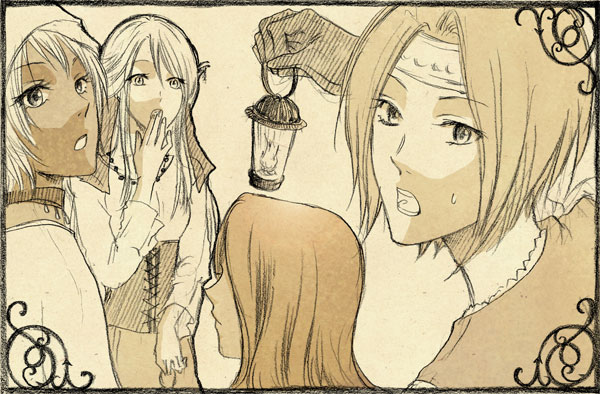

セダは腰から布に巻かれた包みを解き、慣れた手つきで火薬を取り出しその得物の口を頭上に掲げる形で縦に持ち構えた。長銃だ。

あらかじめ構えまで備えておけば、何事か起きた場合、弓を引くより対処が早く行えると判断したのだ。

セダは持ち歩いていたランプを腰に提げ、ゆっくりと「祈り」ににじり寄った。

「……――――。」

まるで殺気がない。自身から聞こえる深い息以外に何の音もない。この空間は生き物のかおりがまるでしない。

それでもこの少女はまばたきを止めないでいる。祈りを止めないでいる。

近くに寄れば寄るほど、セダはその不気味さにある種の静謐を感じ始めていた。

もはや3歩も進めば手が届く頃だろう。

「こいつ!」

セダは長銃の構えを解くと、腰から提げていたランプを取り、高く掲げた。

「セダさん……?!」

「どうした!」

「こいつ……人形だ」

セダが振り返り、ラナーとリワーに見えるよう自分の周囲を照らした。

その光景にラナーがアッと声をあげた。依頼人との占いの際に見た少女の顔がそこにあった。

(幕間)昼・廃聖堂内神殿にて。

「人形とは驚いたな、見事なもんだ。遠目からではとても見えないぞ。」

リワーは興味深そうに人形の少女の周囲をランプで照らしながらしみじみと観察している。

白い石造りの神殿内は(おそらく葡萄をモチーフにした)アラベスク模様の装飾がいたるところに施されてささやかながら美しい空間になっている。

「30年もこのままだったのかしら……あら、これは。」

ラナーは人形が胸元に寄せている両の手の中に光る赤い宝石を見た。

手を伸ばそうとした時、セダが止めに入った。

「待て。魔道具かもしれない。」

セダはジーニーなのだ。

少女を照らす光球は変わらず宙を漂ったまま場に居座り続けている。

「こいつが幽霊とか鬼とか言われてるやつかな。」

「分かりません、敵意を感じないのが不思議ですが。気をつけて……。」

光球に一瞥をくれると、セダは思い切って人差し指と中指を人形の手中に滑り込ませ、宝石を摘み出した。

静寂――。

ラナーはほっと胸をなでおろすと改めて宝石を覘き見た。

「ルビーのようですね、変わった形で…まるで目みたい。」

「今、目って言った?」

周囲を観察していたリワーが、ラナーの言葉に驚いた声をあげた。

リワーは、神殿の奥にある柱のうちの1つをランプで照らして上部を指ししめした。

「この柱に彫刻があるんだ…見てくれ。」

苔むした白い柱の頂点には、女神の使いとして神聖視されている生き物が彫像となって鎮座していた。

「白蛇――」

白蛇の彫刻の両眼には、たしかに宝石の一つでも収まりそうな窪みが確認できる。

「ものはためしだ、はめ込んでみようじゃないか。もう片方も探せば見つかるかもしれないしね。」

「しかし……、彫刻までゆうに大人3人分ほどの高さはあるように見えますが」

ラナーの狼狽する姿にリワーは口角を上げた。

「フフッ、奇術師を安く見てもらっては困るのだよ。」

セダから宝石を受け取ると、リワーは靴を脱ぎ柱に手を掛けた。

なんとするすると事も無げに彫刻までたどり着いてしまったではないか。

まぁ、とラナーが感嘆の声をあげると、リワーは宝石を手に取り気取ったポーズをとると明るく笑った。

「褒めてくれてもいいんだよ?」

「ええ、すごい軽業。感激しました!」

「ああ。隊商の護衛達も驚く身のこなしだ。」

「はは。素直っていいね。もっと褒めてくれてもいいんだ…ん?」

そんな冗談めいた口調で宝石を蛇の目にあてがうと、鈍い音とともに手ごたえを感じた。

「……!」

蛇の目にピッタリと納まった紅眼の奥から、キリキリと歯車の回るような音がする。

「当たりみたいだ。」

「まぁ……!流石です。」

「……ええと、その。褒め言葉は……後で考えたら言うから少し待ってくれ。」

素直に喝采を送るラナーと、真剣に考えている様子のセダ。

「面白いな、あんたたち。」

リワーは苦笑しながら納まるべき場所に納まった塩梅の宝石を見やると、ふとその宝石に既視感を覚えた。

「もしかして。」

リワーは懐をまさぐると、小石を取り出した。

セダはその様子を見逃さなかった。

「それは、今日の興行で、子供に貰ったもの?」

傷だらけの小石だと思っていたが、大きさや重さ、形が酷似している。

期待はしていないが、もう片方の目に納まるだけで良いのなら。

リワーは頷くと、小石を窪みへ押し込んだ。

がちんっ。

宝石の時と同じ手応えだ。柱の内部から新たに歯車の回る音が聞こえ始めた。

「……!柱も回転してるぞ!?これは……、ひょっとして……」

「リワーさん!ひょっとするのでは!」

ラナーの期待の声と同時にリワーがひらりと柱から伝い降りる頃、

セダはランプと銃を持ち直し、殊に出入口となる扉周辺への警戒を深めていた。

まるで古代遺跡のような凝った仕掛けに蛇。

前回立ち寄った遺跡の街、幻都の骨での慌しかった記憶がセダの中で重なっていたのだ。

3人はいつでも逃げられるように神殿の扉へ駆け寄り、動いているものは何かと事の次第を見定めた。

「……ッ!!あれ!」

ゴゴゴと地響きを上げながら沈む回転柱とともに、神殿中央に膝まずく少女の人形も動き出した。

正確に言うと、その場に立ち上がった。

立ち上がった人形はなおもそらを仰いでいる。光球はいまだその物憂げな表情を照らし続けている。

「なあ、ラナー!これってあんたの占いで言ってた失せ物かな?」

「どうでしょう、凶とは出ていなかったのですが……!」

「……。……!!人形が……っ。」

人形が。

地面ごと地下へ沈み込んでいく。

全身が地中へ沈みこみ、側面の床から蓋が現れ、それを塞いだ。

蛇の回転柱が彫刻部分を残して地面へ潜り終えると、歯車の音も地鳴りも止まり、廃聖堂は元の静けさを取り戻した。

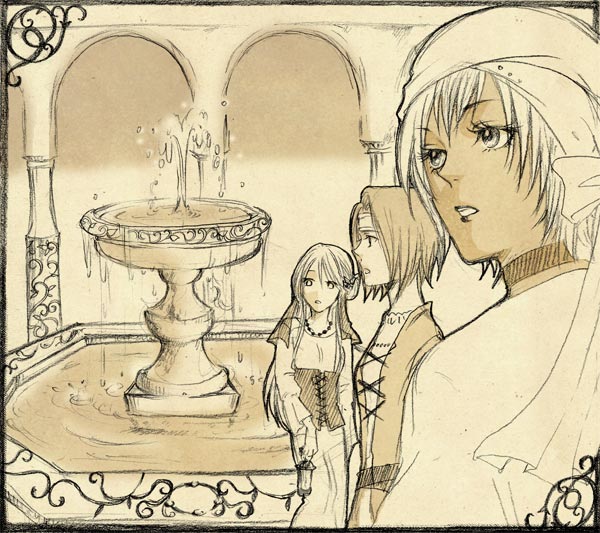

3人は廃聖堂内の中庭へ移動し、周囲を調べることにした。

「静まったみたいだ。柱の仕掛けにあの人形……何だったんだ?」

「わかりません。もしかしたら何かを動かす仕掛けだったのかもしれませんね。」

「ありうるな。もしそうならこれから何か起きるかもしれない。」

「大変……、魔道具かも。あら、セダさんそれは?」

セダは人形の居た神殿中央から何かを拾って戻った。

光球の正体だと言い、右手を開くと、そこには生を終えた蜂があった。

「なるほど幻光蜂だったのか、珍しい。」

「知っているのか、リワー。」

「ああ。水源と植物の多いオアシスなんかでたまに見るんだが、この街にも居たんだな。」

「光る蟲か……。思ったんだが、幽霊騒ぎはこいつの仕業じゃないだろうか。」

「ええ、きっとそうです。騒ぎの特徴が全て当てはまりますから。」

「なるほど。どおりでラナーが占っても妖魔の相が出なかったわけだ。」

みなで合点がいったと、中庭で話をまとめている時である。

枯れていたはずの噴水からちょろちょろと水の流れる音がし始めたのだ。

こちらも葡萄の蔦を思わせるアラベスク模様で装飾された噴水はみるみる清浄な水で満たされていった。

おそらく、先ほどの大掛かりな仕掛けはこれに違いない。

この聖堂には、地下水脈から水を引き上げる動力があったのだろう。

3人は噴水に佇む、自身の影を見ながら顛末を見定めた。

「帰ろう。依頼人のところに。」

《前のページ》 《次のページ》