白蛇にかく祈りき

執筆:小此木(リワー)

挿絵:kick(セダ)/南ハル(ラナー・アル・アリー)

序.挿絵:kick(セダ)/南ハル(ラナー・アル・アリー)

坊や。町外れの廃聖堂には行っちゃいけない。

死にそこないの幼子の魂が鬼となって悪い子の魂を連れて行ってしまう。

お仕置き部屋にずうっと閉じ込められてしまうよ。

1.朝・バザールにて

ジーニー種の多く住む魔道具都市、黒蛇の壷の朝。

街は太陽光の降り注ぐ中心部広場をのぞけば、あらゆる光の通り道を隠蔽する穴ぐら都市である。地底へ、地底へ。地下水脈に沿ってひたすら掘りこまれて延びていった細長い街道と住宅は、朝の活気をもってもなお鬱蒼としている。

そんな地下街のバザール(市場)の一角で、隊商の奇術師たちが興行していた。いわくありげな魔道具が犇(ひし)めき喧々諤々とした商店街にも、華やかな舞台が設置されると、自然と人は非日常と活気を求めて押し寄せてくるものだ。

その賑わいのただ中、少しの好奇心を持って観劇している女が居た。

大振りの弓を一式と縦長い包みを携えた様から彼女が射手であることは見目明らかであった。精悍とも言える鋭い目つきをしているが、舞台を見る彼女の表情は親しみを覚えるものを見るそれに近かった。なぜならこの舞台を催している隊商に彼女自身も参加していたからである。

「いよいよ次の見世物をもちまして本日の興行もしまいでございます。」

赤色のおさげ髪をひらひらとたなびかせながら華やかな衣装を纏った少女が、得物のナイフを取り出し頭上に掲げながら舞台上に登場した。

「今日は趣向を変えてお見せいたしましょう。」

長身の人形遣いが、様々な声色を使い分けて巧みなアナウンスと話術で場を沸かせている。射手は自分の所属する隊商の奇術ショーながら、未だに見切れていないほどの演目があることに感心していた。あのナイフ投げは、今日はどのような演出を見せるのだろうか。

一人、胸を躍らせていた時だ。

利き腕を掴まれた感覚が彼女を現実へ引き戻した。護衛を生業にしている人間が、弓を番(つが)える腕をむざむざ差し出すとは不覚以外の何でもない。

「……ッ。」

たたらを踏もうとした瞬間、腕を掴んでいる手の主に見覚えがあることを悟る。

即座に筋肉が弛緩するのを感じた。

「驚かせてすまん、同じ隊の弓士だったよな?奇術、手伝ってくれよ。」

手の主は、一見子供のように小柄で褐色肌をした奇術師の女だった。

軟体を活かして小型の箱に収まってみせたり、民家上を綱で渡ったり、目隠しをして仲間の奇術師とジャグリングをしたりしているのを見かけたことがあった。

「わ、私は……。その。」

「ほら、歩き出してしまったぞ。もう後には引けない、さあ!」

(立っているだけで構わないんだ。後でお礼するから頼む!)

と、小声ながら鋭い調子でつけ加えられては反論の余地がない。

言葉にならない言葉で抵抗を試みている間に、哀れな射手はすっかり舞台上へ押し出されてしまっていた。

「本日はなんと、お客に林檎を乗せてのナイフ投げをお送りしますよ!ご覧くださいな、射手が的です!射る側が射られる側に!なんてスリルでしょう!」

「オゥ!なんてスリルでしょう!」

射手が肩を強張らせ、感情がぶわっと発露するのを抑えているのと対照的に、ウサギとカエルの人形は盛大に場を沸かせた。

「悲劇のひろいん!」

「お名前を!」

「どうぞ!」

クマとネコのぬいぐるみが畳み掛けてきた。

「……~~ッ。……セダ。」

「ん~~??」

よく聞こえないぞとばかりにウサギとクマまで迫って来た。

「セダ・イーリィ。」

(幕間)朝・バザールにて

円形の舞台(リング)が撤収を始め、あなぐらの街は元の湿っぽさを帯びた。

くらくらと酔いに似た風体で、奇術用の道具箱に腰を預けて一息ついているセダ。

ほどなくして先ほど自分を“捕獲”した奇術師が冷たい水をカップに入れて駆け寄ってきた。

「やぁ、突然捕まえて悪かった。私はリワー。セダ、だっけ。他に頼める人が居なくて困ってたんだ。ありがと……助かったよ。」

「人なら、他にもたくさん、居たと思うんだが……。」

セダは眉をしかめて不機嫌な口調でちらりと抗議の眼差しを返すと、リワーはかぁと赤くなりながら眉を垂らした。困った時によくやる癖らしい。頬を両手で覆って隠しながら言葉を濁した。

「それが、この街の人は魔道具持ちのジーニーが多くてな。下手に手を出すとその時点で怪我をしかねない。」

なるほどそれは言えた。この街の魔道具にかける情熱に似た闘争心は、猫も杓子も大いに漲(みなぎ)っている。

「明らかに人間と分かる人も居るけど、そこはアレだ。魔道具合戦騒ぎもあるからな。隊商内の知った顔ほど安心できるやつは居ないだろ。」

合戦騒ぎ――。

我々の隊商が世話役マリーヘと、別隊商の世話役の1人ファウザの深刻な仲違いの一件に違いない。

ため息をついて理解を表現するセダに、リワーがお礼をしようと話を切り出した時、

「よかった、まだ居た!」

荒い息に肩を怒らせながら、年の頃は10歳前後か――少年にも少女にも見える子供が1人駆け寄ってきた。

「面白かったの!また来て。これ、お礼です!」

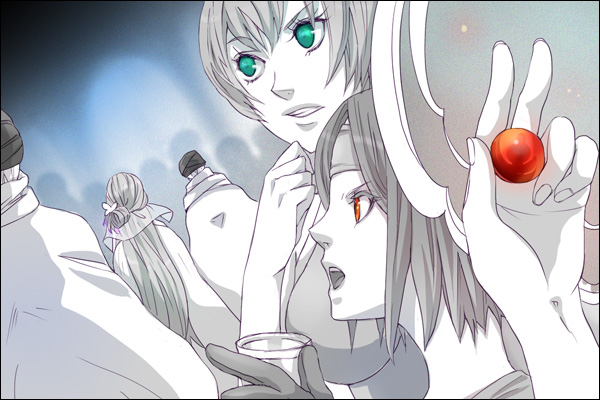

子供はリワーの手を掴むと鈍い赤色の小石を1つ、ころんと掌に転がした。硝子玉だろうか。

「ありがとう。またね。」

リワーが笑んで返すと、子供はパッと笑顔を見せるやいなや、跳ねるように暗い雑踏へ溶けていった。

「ふふふ、今のいいな。気に入った。」

リワーは赤い小石を指で摘まむとくるくる転がして弄び、子供がしたようにセダに差し出した。

「セダ。また来て。これ、お礼です!」

「要らん……。」

セダが水の入ったカップを呷ると、またもや見慣れた人物が目に飛び込んできた。

明るい緑色の艶やかな長髪に、華奢ながら気品ある井出達の女性。

たしか呪術師をしている……。

リワーがセダの視線を追い、その女性を見つけるのはすぐだった。

「あの人……。呪術師のラナー、だったかな。当たるらしいな。」

「ふぅん。」

2人の会話の調子はやや上の空であった。

ラナーの様子がどこか尋常でないように思われたのだ。

「彼女の前後に同じ歩調で進む男が2人いる。」

「……。」

どうやらラナーはがたいの良い男2人に進行方向の前後を挟まれる形で歩いているらしかった。

男は2人とも黒いターバンで頭を覆い、顔も鼻まで白布で覆い隠している。

当のラナーは緊張した面持ちで、足取りもおぼつかぬ様子である。

先ほど話題にあがった隊商の世話役、マリーヘとファウザの仲違いの一件もある。

もしや誘拐や脅迫の類ではないか。

「散歩には見えないな。どう思う、セダ?」

「見たままのように思うが……。」

2人は無言で頷き合うと、重い足取りで進む3つの影を追い、雑踏に紛れて消えた。

やがて人気のない路地へ差し掛かった。

厳つい体つきの大男2人に対し、こちらは弓使いと奇術師の女2人である。

正面からの荒事などを解決の選択肢に入れるわけにいかない。

しかし街の状況はか弱い2人に味方をした。

狭く、暗く、1本道で人気のない路地は奇襲をするのにもってこいだ。

今が好機――。

事は一瞬のうちになされた。

セダは相手の死角へ回り込み、弓を番え放つ。

初弾は威嚇だ。男達の側でカンッ、と鋭い音がたった。

相手の注意が矢に向いた。今だ。

リワーが建物の屋根から1人に飛びかかり、男の腕を後手に掴みあげると地に組み敷いた。

矢に意識を奪われていたもう1人の男がそれに気がつくと、曲剣を抜きながら体勢を立て直しリワーに切っ先を向けた。

「動くなッ!次は外さないぞ。」

セダの恫喝に男達は呻いた。

彼女の死角を選ぶ目はかなりのものだ。確実に敵方の急所を射抜ける位置に身を置きながら、姿の見えぬ場所を的確に選んでいる。

「その女性は私達の仲間だ。えらく怯えた様子で連れまわされているようだが理由を伺おうか。」

突然の襲撃に顔を青ざめさせ立ち尽くしていたラナーだが、襲撃犯が隊商内の仲間と知ると慌てて間に割って入った。

「ち、違…誤解なのです。彼らは私の依頼の案内人なのです…!」

《次のページ》