白蛇にかく祈りき

2.朝・バザール内酒場にて「あいやすまぬ。ちと護衛どもに念を入れすぎたかの。」

「申し訳ございません。とんだ早とちりを……。」

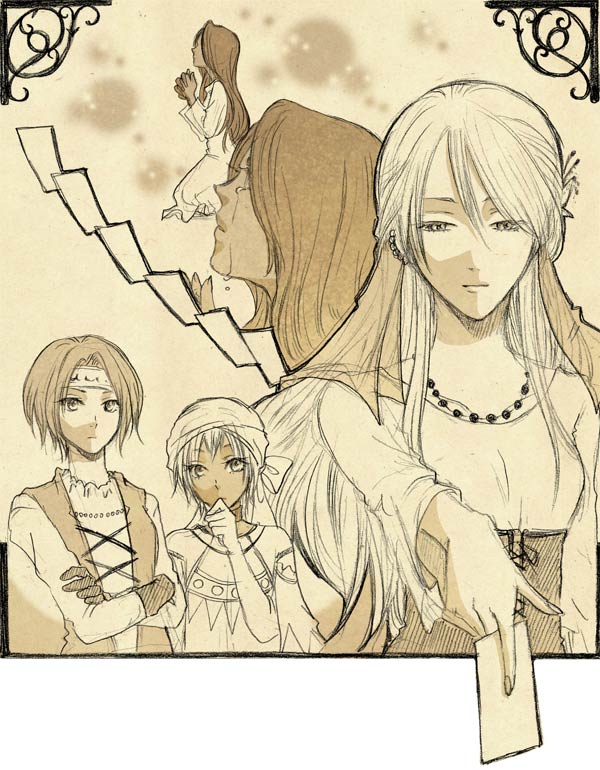

2人の怪傑は、ラナーの男性恐怖症の深刻さをよく知らないまま行動を起こしてしまったのだ。

(もっとも、隊商内での彼女の振る舞いを思い起こせば、もはやそれもかなり改善していたように思えたかもしれない。)

「良い。頼もしき仲間を持てることは幸せぞ。ほほほ。」

市場の外れにある酒場の個室にて、ラナー達はベール越しに依頼人と対面した。

酒場にしては上等な部屋に思えた。ベールの向こうはよくわからないが、ラナー・セダ・リワーの3人が居るこちら側は、両手を広げたくらいの巾(はば)のある机と椅子を4客配置してなお室内に余裕が見られた。お互いの存在は、ベールに写るおぼろげな影を見ることで確認できる。

「さて。私(わたくし)は今でこそ有力な豪商。しかし理由があって今は顔を晒すことができないことを許しておくれ。」

「滅相もございません。」

「さて、単刀直入に言おうか。郊外にある廃聖堂を修繕してそこを別荘として利用したいと考えているが、嫌な噂が出回っておる。」

ふん、と低いため息が一呼吸あって。

「……幽霊騒ぎよ。土地を買いあげてすぐこの騒ぎ。解せんタイミングとは思わんか。」

「幽霊騒ぎ、でありますか。」

かれこれ30年も前に閉鎖され錠を打たれた信仰の跡地。

そこに突然買い手が現れた噂に、尾ひれがついて出回ったのではないかと依頼人は語った。

「だが、困ったことは目撃者のなんとも多いことよ。青い光が茫々と飛び回っては、かの地へ消えてゆくのじゃと。」

信仰地に蘇った幽鬼だの妖魔だのと話は大きくなる一方よ、と悩ましい落胆の声が続く。

「おぬし。呪術師であるなら退治とは言わずも、その原因やら別荘として利用していくにあたり将来の指針やらは視えんものかの……。」

職業呪術師とはいっても、ラナーには妖霊や魔物に対してどうこうできる能力は備えていない。

タロットを使い、原因に迫ることができるか、またそこに別荘を据える事は豪商にとってよい方向へと導くことができるかを占うことはできる。

「気休めにはなると思います。」

ラナーは遠まわしに未来見とタロットを組み合わせた予知を勧めた。

「それは当たるのかい。」

「導くという意味であれば。」

ベール越しに気に入った、いたせ、と達しがなされた。契約成立である。

ラナーは華麗な指捌きで、タロットを操っていく。

札は水が流れるように卓上を走る。

朝の喧騒の音は収まり、室内には4人の息遣いと、札をきる無機質な音だけが響いていた。

―――結果が出た。

「妖魔の相は無く、難も見られませんが失せ物(うせもの)の相がでております。」

同時に気がかりな光景がラナーの瞼に焼きついた。

暗中の最中(さなか)、膝を折り、天に祈る物憂げな少女の姿が見えた。

続いて画面が白く光に包まれると、今度はその少女は泣いていた。

彼女に備わる未来視(さきみ)の能力が見せたのだろう。

「失せ物の相かえ。」

「はい。難なくとも真相もなし、と。」

難もなければ真相もなし――、真相とは何なのだろう。

「これは提案なのですが……。」

ラナーの言葉に、ベール越しの依頼人の影が刹那揺らいだように見えた。

ラナーは依頼人に、自分が廃聖堂を見に行くことを申し出たのだ。

「修繕に関しては失せ物の相が出ておりますが、当の失せ物探しに関する相は吉と視ましたゆえ。」

「そこまで言うのであればよかろう。この件、主らにみな預けたも。」

主ら――。

ラナーは振り返り、所在の無いといった有様でセダとリワーを見た。

「その……、このお二人は。」

「構わん。魔道具の散らばる不慣れな街を、か弱い女性1人で歩かせるわけにはいかないだろう。」

腕組みをして扉に背を預けていたリワーは、ラナーにそう言うとふわりと笑んだ。

椅子に腰を下ろし、窓から外を窺っていたセダも、ああ、と頷くとまっすぐな眼差しをラナーに返した。

「ただし、かの噂のしわざにて、30年。いまだ誰も足を踏み入れておらぬ荒地じゃ。重々気をつけられたもう。」

3人は地図と門の鍵を受け取り、酒場を出た。

(幕間)昼前・黒蛇の壷内廃聖堂にて

廃聖堂は黒蛇の壷の最南端に位置する。鉱物資源の採掘場跡地のそのまた外れにあった。

あたり一帯も寂れた商店街や空き地だ。さらに南へ延びる地下道から吹きすさぶ、湿っぽくて冷たい風がこの建物と界隈が終えた役割をさらに色濃いものに演出している。水の豊富な地下世界という特殊な環境は、無人の建築物をほんのりと緑色に染め上げていた。それは苔であった。

セダは眉をしかめながら、視線を聖堂から外壁へ移した。

生き物を拒絶する厳かな造りの白石の外壁と、内部を繋ぐ唯一の門には人の頭ほどの大きさの錠前が施されている。

ラナーは依頼人から預かった錠前の鍵を差込み、ひねった。

ぎちり、と音がすると錠前は二つに裂け、門は嗚咽に似た叫びを上げながらその世界を開放した。

いかにも出そう――、とは誰が口走ったのだろう。3人は苦笑すると廃聖堂の中へと歩を進める。

内部の全景は単純なものであった。

中央は広場になっており、そこから3区画に分かれていた。

正面奥には円形のドーム型の神殿。

神殿手前の西側には渇いて空になっているが巨大な噴水がある。そして反対側に小さな小屋があるだけだ。

小屋は前の住人がそこで生活をしていたのか、最低限の家具があるのみであった。

3人は正面の神殿へ向かった。

リワーが正面の凝ったアラベスク模様の装飾がある開き扉に手をかけ引くとキィと音がした。

「ふぅん。鍵はかかってないみたいだぞ。」

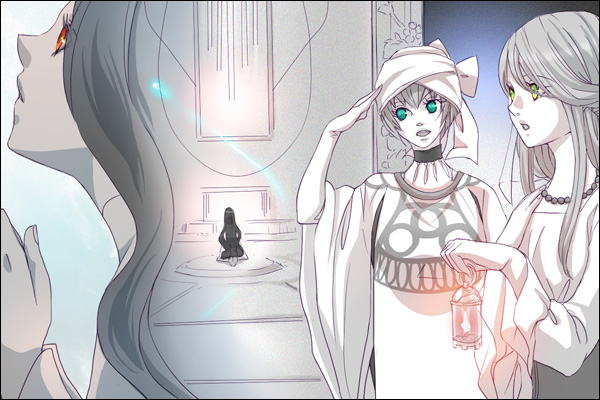

神殿の中は闇に覆い隠されていた。

黒蛇の壷を壷たらしめたる閉鎖的な地下空間は、そらからの光の進入を頑(かたく)なに拒んでいる。

たとえ猫の瞳でも、神殿内の細部を見ることはかなわないだろう。

ただ1点を除いては。

ラナー達は息を呑み、目に飛び込んだその1点にしばらく視界を奪われた。

神殿の中央に「それ」はあった。

風前の灯火のように揺らめくおぼろげな青白い光球。

その光の傍には地面に膝を折り、両手を胸に当て、ドーム型の天井を仰ぎ見ている少女の姿があった。

あまりに異様な光景であるが、その光景には覚えがあった。

「それ」は「祈り」に見えた――。

《前のページ》 《次のページ》