乙女の依頼

執筆:Nasato(アミナ・ハビーブ)

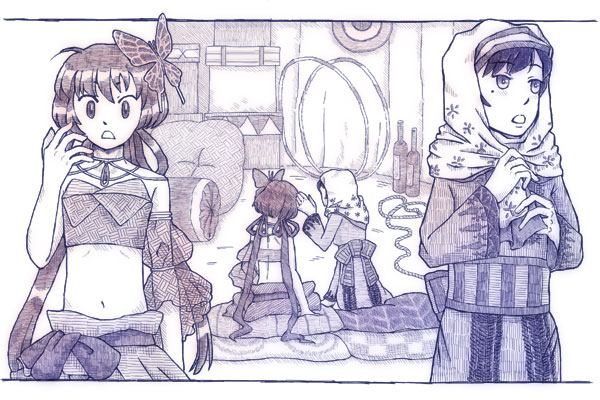

挿絵:秋野 綾(コランサイファ)/立花(スィナン)

挿絵:秋野 綾(コランサイファ)/立花(スィナン)

黒蛇の壷は地下に広がる都市だ。しかし街の中央にある広場にだけは、太陽の光が燦々と差す。

普段は灼け付く熱を厭うても、全くの闇では落ち着かないのが人間なのか、広場にはいくつもの天幕が、その陽光を求めるように張られていた。

その中にひとつ、際だって眼を引く、装飾華やかな天幕がある。近くの宿を借りる隊商に所属する、芸人たちの集う天幕だった。

昼下がりの今、その天幕の中にはひとりの少女がいるばかりだった。彼女は厚い絨毯の上に腰を下ろし、小さな手を器用に動かして、小刀を研ぎ磨いていた。

彼女は幼くてもれっきとした芸人、この小刀は大事な商売道具だった。研ぎ終えた一本を光にかざす。傾けて回して動かせば、小刀はそのたびにきらきらと輝いた。良い具合だ、なかなかきれいに仕上がった。

満足して、その小刀を鞘に収めた。

その時ふいに人の気配を感じた。何だろうと振り返ると、ちょうど天幕の入り口から顔がひょこっと覗いたところだった。

「ごめんくださーい。リワーさんいる?」

黄色のヒジャーブをつけた女の人だ。

なんとなく見覚えがある。確か同じ隊商の料理人じゃなかったろうか。

「いないよー」

彼女が答えると、女の人は首を傾げた。

「あら、ここにいるって聞いたのに。どこに行ったか分かる?」

「ううん。でもすぐ戻ってくると思うけど。待ってる?」

そう言うと、女の人は嬉しそうに笑った。

「いいの? じゃあ待たせてもらっちゃおうかしら」

お邪魔します、と言いながら、女の人は手近の座具の上にぽすりと腰を下ろす。

その傍ににじり寄って、来客の顔を覗き込んだ。

「ね、おねーさん、料理人だよね?」

問うと女の人は笑顔で頷いた。

「ええ、そうよ。あなたは芸人さん?」

「うん。奇術師やってるの」

「まあ、素敵! お名前は?」

「ボク? コランサイファだよー」

「あら、可愛い名前ね。あたしはアミナよ」

よろしくね、という言葉とともに頭を撫でられた。

くすぐったくて首をすくめてから、ふと疑問に思ってもうひとつ問いかけた。

「ね、おねーさん、何で来たの?」

するとアミナは突然、居心地悪そうな表情を浮かべて眼を逸らした。

「う、うん、ちょっとね……」

「言えないの? 怪しいー」

落ち着かない様子でヒジャーブの合わせをいじくっているアミナの肩をつんつんとつついた。

びくっと身を強ばらせたアミナの答えは、コランサイファが期待していたよりも曖昧だった。

「ええと……リ、リワーさんに、質問したいことがあって」

「え、何? 教えてよー」

コランサイファは身を乗り出した。途端、アミナの頬がわっと赤くなった。

「な、内緒!」

そのままぷんと顔を背けられた。思わず、えー、と声を上げた。

「何でー?」

「だ、だって、恥ずかしいものっ」

「えー、けちー!」

「そ、そんなこと言うもんじゃありませんっ」

「だってお姉さんがごまかすんだもん。ひどいや、ボクのこと子どもだと思ってさー」

口をとがらせてアミナの顔を見上げた。

アミナはしばらく、困ったようにコランサイファを見たり、また天幕の壁を見たりしていたが、やがて渋々といったふうに口を開いた。

「そんなに言われちゃ……絶対、内緒にしてほしいんだけど……」

「何なに?」

内緒話の体で、アミナの口に耳を寄せた。

すれば、囁かれた言葉は。

「食べても太らない方法、……とか」

眼が点になった。

「……え?」

「あのね、だって、ほら、リワーさんって、よく食べるのに全然太らないじゃないっ」

アミナは身を縮めながらごにょごにょと呟く。

「羨ましくって……」

子どもながらに半ば呆れて、コランサイファはアミナを見返した。

「そういうことだったらさ、お医者さんとかに聞いた方がいいんじゃない……?」

「……え」

「だって、リワーさんとかボクらが太らないのはそのぶん動いてるからだと思うし」

そう、魔法を使うわけではないコランサイファたちの芸すなわち仕事は、純粋に体力勝負なのだ。

けど料理人がそうかは、コランサイファは知らない。

「おねーさん、そういう仕事じゃなくない?」

すっぱりそう言った。するとアミナは真っ赤になって俯いてしまった。

「そ、そうよね……」

「……」

コランサイファからすればいい年の大人が子どもみたいにしゅんとしている。

なんだか可哀想になって、顔を覗き込んだ。

「ね、ボク、一緒に行くよ?」

「……え?」

きょとんと見返された。

にっと笑い返して、アミナの膝をとんと叩いた。

「ボクが一緒に質問したげる。お医者さんの天幕、すぐ隣にあるし」

「えっ」

「ほら、決まったんなら行こ、行こっ」

「え、ちょ、ちょっと待って」

おろおろとするアミナを無理やり引っ張り上げて立たせてから、先に天幕を走り出た。

「早くー!」

しばらく遅れて、待って、という困り声が背中を追ってきた。

《次のページ》