どしゃ降りのショータイム

突然巻き込まれてしまったどしゃ降りのショータイム。

早速ヌールは女主人に先に頼んだ注文を保留してもらうと共に舞台の準備の許可を得た。舞台といっても大層なものではなく、椅子や机を隅に寄せ、一定のスペースを確保しただけで袖も何もあったものではない。もっとも十八番を奪われた奇術師と素人二人によるショータイムなのだからそれでも十分すぎる舞台だった。

三人が舞台に立つと、観客からは“待ってました”と拍手が巻き起こった。バッシャールを中心に両脇にヌールとイジュラールが立ち、一礼する。ヌールは、一礼すると髭が床につかんばかりのバッシャールを横目に見て覚悟を決めた。

もうあとには引けない。ならば存分に楽しむのみだ。

演目:ジャグリング

一歩前に出たのはヌール・バースィル。

ショーに半ば無理やり参加することが決まり、何をしようか考えてみたが、考えるほどやれることは多くなかった。ヌールはかばんの中をがさごそと漁ると、リンゴを三つ取り出した。お金は入っていなくてもリンゴはしっかり入っているあたりがヌールらしい。右手に二個、左手に一個持つと、大きくひとつ深呼吸をした。とりわけBGMがあるわけでもないので自分のペースで始めればいい。

「ジャグリングします!」

そういうとヌールは器用に三個のリンゴでボールジャグリングを始めた。もっとも基礎の投げ方であるカスケードと呼ばれるものだ。

「はっはっは! やるではないか」

バッシャールは素直に感動しているようだ。

「へへ、これくらいならお手の物よ」

ヌールもまんざらではない。

もちろん芸人に憧れて――それをカスケードと認識して――覚えたわけではなく、子供の頃の遊びのひとつだ。食べ物をおもちゃにしてはいけないと教えられたがいけないと言われるとついついやってしまうのが子供というものであり、ヌールも例外ではなかった。

リンゴの投げ方が不安定であっちへふらふらこっちへふらふらしているが、それでも落とすことなく続くので、観客からは拍手が起こった。

そろそろ終わって決めポーズでもしようとしたところだった。

「ところでだ。リンゴの“ゴ”は何だか知っておるか?」

バッシャールがヌールと観客に問いかけた。

知らないし、質問の意図もよくわからないし、三つのリンゴをコントロールすることに精一杯で頭がうまく回らなかったため、ヌールにはわからなかった。観客も互いに顔を見合わせたりし、答えがピンとはわかっていないようである。

そんな反応を見て、バッシャールは楽しそうな顔をし、手を前に突き出し、指を開くと、観客に手のひらと手の甲を見せた。何も持っていないアピールだ。その手をひげの前で交差すると次の瞬間、その両手のひらにはそれぞれリンゴが乗っていた。

「おー!」

歓声が上がる。

「はっはっは! リンゴの“ゴ”は五個の“ゴ”だ! ほれ」

そういってヌールの手によって回転中の三個のリンゴの合間に二個のリンゴを放り投げた

「え、ちょ、うおっ」

突然増えたリンゴに驚くヌール。高度をあげ、何とか二、三回転するもひとつ残らず次々ぽんぽんと飛び散ってしまった。あわや大惨事かと思いヌールは思わず目を瞑ってしまったが、次の瞬間、ヌールに浴びせられたのは歓声であった。恐る恐る目を開けてみると、リンゴはすべて客の手元に無事着地したらしく、客たちはどうやらそういうパフォーマンスだと思ってくれたらしい。

「い、いぇい!」

ヌール本人は釈然としない感じだったがとりあえず決めポーズをとることにした。

演目:ナイフ投げ

一歩前に出たのはイジュラール。

「あまり得意ではないが、私はナイフ投げをすることにしよう」

片手でリンゴを放っては捕らえを繰り返しながらイジュラールは提案した。どうやらさきほど飛び散ったヌールのリンゴのひとつはイジュラールの手元に飛んでいったようだ。

「さぁ、この中に的のリンゴを頭に乗せてもいい人はいないか?」

一瞬にして静まり返る。イジュラールがぐるりと周りを見渡すが誰とも目があわない。いるわけがない。

(え。これ、誰もいなかったらあたしがやる感じ……?)

ヌールが自分の未来を想像し、ゴクリとつばを飲んだそのときであった。

「お、おいこらー! 金出せやー!」

まさかのタイミングで現れたのは、飛んで火にいる夏の虫ならぬ飛んで店にいる雨の盗賊であった。誰の目にも明らかなひよっこ悪党である。目につけている眼帯も本来は強さをより強調する効果があるが、この男の場合は弱さを隠しているようにしか見えなかった。

「……ありえない。来たわ」

この際イケメンだろうがヒーローだろうが小悪党だろうが、今のヌールと観客にとって救世主であることに代わりはない。誰しもが“的は決まった”と思った。

争いごとが苦手なバッシャールの手前ではあったが、この一件は争いごとの数に数えてはいけないほど低レベルで一方的なものであった。“おぉ、いいところに”と満面の笑みでツカツカと歩み寄るイジュラールによって、あっさりと捕捉され、柱に拘束されると三分後には頭にリンゴを乗せた見事な的に生まれ変わっていた。手の自由は奪われているが足と頭は動かせるようで、じたばたと暴れながら文句を言っている。

そんな文句を無視してイジュラールは問う。

「ところでだけど、リンゴの“ゴ”は何の“ゴ”だか知っているか?」

「知らねぇよ!」

小悪党はイライラしながら言い放った。この気の利いたフリにヌールとバッシャールは目を合わせニヤリと笑った。知らないのはこの空間で小悪党ただ一人である。バッシャールは意気揚々と観客に問いかける。

「もうみんなは知っておるな? せーの」

ノリノリのノリの観客達はみながみな手のひらをこちらに向け、一斉に大きく息を吸った。

「「五本の“ゴ”ー!!」」

「その通りだ。いくぞ。じっとしていないと怪我をする」

言うとイジュラールは五本のナイフを取り出し、順次投げていく。一本目は右膝のすぐ右をかすめ、二本目は左脛のあった場所を捉え、三本目は右太腿のあった場所を捉え、四本目はリンゴに命中し、五本目はあさっての方向に飛んでいった。“あった場所を捉えた”というのは小悪党がわずかに許された可動域を活かし、ナイフを見事回避したということだ。

「おー!」

拍手と歓声が起きる。しかしヌールには称えられている対象がリンゴに五本中一本見事に命中させたイジュラールなのか、五本中四本見事に回避した的なのかは定かではなかった。ただひとつだけ定かであったのは、じっとしていたら怪我をしていた、ということである。

イジュラールが首をかしげながら小悪党の拘束を解くと、小悪党は“ごめんなさいもうしません”とどしゃ降りの町へと帰っていった。

再び歓声が起こる。ナイフ投げというよりちょっとした勧善懲悪の芝居を見たあとのような気分だが、場は盛り上がっているのでヨシとすることにした。

演目:手品

一歩前に出たのはバッシャール。

「はっはっは! わしは手品をするとしよう。さぁ、こちらへ」

バッシャールが手品宣言と共に呼んだのはこの店の女主人だ。女主人は調理の手を休め、舞台に上がってきた。黒髪褐色の二人が何をするというのか。

「今日わしらがこのように楽しめたのも彼女の計らいがあってこそだ。花の様に美しい彼女にさらに花を咲かせて見せよう」

「おー!」

女主人の美しさはどうやら町でも評判のようだ。

バッシャールは女主人の両手を揃えさせ、焔のようなド派手な布を被せると、どこからともなく砂の入った小瓶を取り出した。

「さぁ、ここにあるのは魔法の砂。これを布に振り掛け息を噴き掛けるとあら不思議!」

小瓶の蓋を開け、ぱらぱらと砂を振り掛けた。そのまま息を噴きかけるのかと思いきや、またも観客達に目を向け問いかけた。

「ところでだ、わしがこれから何度息を噴きかけるかわかるか?」

すると今までのフリがあったせいか、観客のあちこちからまばらに“ゴ”という声が聞こえてきた。それを聞いたバッシャールは“まんまとハマッたな”と言わんばかりに豪快に笑った。

「はっはっは! 甘い甘い。リンゴのように甘いが今回はリンゴではないからな。三度だ“サンド”。砂だけに!」

残念ながらこの下りの笑いも“ゴ”並にまばらではあったが、バッシャールは続けて三度息を噴きかけ、布を取り払った。

「おー!」

今度の歓声はまばらではない。女主人の手には小さな花束が握られていた。

「さぁ、彼女に拍手を!」

観客からの拍手を浴び、花束を持った女主人は少し恥ずかしげに調理場へ戻っていった。

「そして皆にも感謝しなくてはな! どしゃ降りの中見に来てくれて……どしゃ降りだから見てくれたのか? まぁよいわ。ノリノリのノリのおかげで楽しくできた! 最後にここもどしゃ降りにしてみせよう」

言うと観客から“どうせ飴玉でも出すんだろう雨だけに”という声が上がった。

「はっはっは! なかなかやるではないか。その通りだ」

バッシャールはリンゴを出したときのように何も持っていないアピールをし、その手をひげの前で交差すると次の瞬間、その両手のひらにはいっぱいの飴玉が乗っていた。

「おー!」

歓声やまぬうちに観客の頭上に放り投げる。砂とは関係がないが三度それを繰り返し、全体に飴玉がいきわたったことを確認すると、バッシャールはヌール、イジュラールを呼び、揃って大きくひとつお辞儀をした。

こうしてどしゃ降りのショータイムは拍手喝采の中、無事終了したのである。

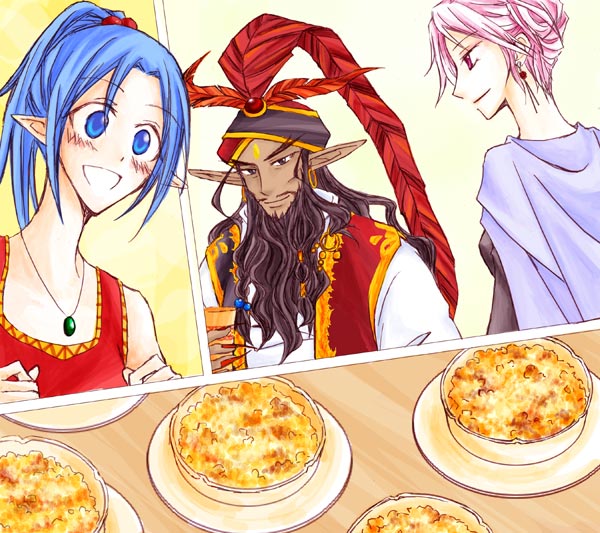

さて、ごちそうが食べられなかったのかといえばそんなことはない。ショーが終わったあと、ヌールとイジュラールが並び、正面にバッシャールが座る形で席につくと、野菜たっぷりのサラダ、名産チーズをちりばめたおつまみ、お肉のとろける煮込み料理が三つずつ出された。イジュラールが――今となっては遠い昔のことのようであるが――注文した品である。どれも高級食材というわけではないが、素材の味を生かした“家庭料理”のような温かみのある味にまとまっており、三人とも幸せそうな顔で一皿、また一皿と片付けていった。まったく会話がなかったわけではないが、美味しいものを食べているときというのは口数が減るようだ。

最後にもう一品、デザートを持って女主人が現れた。デザートはリンゴのクランブル。リンゴの上にそぼろ状の焼き菓子の生地をまぶし、焼き上げたものだ。匂いをかいだだけでヌールは幸せの絶頂に達してしまった。

主人がテーブルにデザートを置いていく。

「あれ? そんなに頼んだっけ?」

見れば皿が三つ以上乗っている。ヌールの問いに女主人は微笑んだ。

「リンゴの“ゴ”は五個の“ゴ”でしょう? サービスよ」

「やったー! でもどう分けようかしら?」

ヌールは五皿をどう三人で分けるか腕を組んで悩んでいたが、バッシャールとイジュラールは目を合わせて笑うと、一皿ずつ自分の分をとり、残りの三皿をヌールの手前に寄せた。

「え、いいのいいの!?」

一見遠慮しているが心の底から喜んでいるのは二人に筒抜けだったであろう。ヌールは最後の一皿まで綺麗にぺろりと食べつくした。

無事バッシャールの金貨で会計を済ませ、外に出ると、どしゃ降りだった雨はすっかりと上がり、太陽が顔を覗かせていた。雨は退屈だと思っていたのは一体どこの誰だろう。今日という日ほど充実した日も滅多にない。今日という日ほど“特別なイベント”目白押しだった日も滅多にない。ヌールは隣と隣の隣にいるイジュラールとバッシャールを見た。

(もちろん、二人に会ったからこそ面白くなったんだけど!)

ふと天を仰ぐと、ヌールは珍しいものを見つけ、思わず叫んでしまった。

「ねぇねぇ、あれ見て!」

ヌールが指差す空の向こうには綺麗に弧を描く七色の――。

一度狂った歯車は、狂い続けた挙句、最後にガタリと大きな音を立て、何食わぬ顔で正常に戻っていたりするものである。例えばそう、綺麗に弧を描く七色の虹が出て、またいつもの晴れた日が始まるように。

ハッターブ・ハーディー著:『嗚呼、虹色人生』より

|