依頼

<呪術師仕事しろ>隊商宿に着いてすぐ訪ねた目的の天幕には、一人の人影があるだけだった。

所謂、“呪術師の天幕”である。別に元からそういう用途の天幕だったわけではないのだろうが、なんとなくある一定の職種――要は呪術師だ、――が寄り集まるようになって、今ではすっかり定着してしまっている。とはいえ、基本的にふらりふらりと捕えどころの無い連中である。居るかと思えば居ない、居ないかと思えば居るという具合で、居合わせる顔ぶれやその人数もその時々で違う。

生憎どなたも居られませんでね、と嘯く男――ここに居る限り、彼もまた呪術師には違いないのだ――は、何か作業をしていたらしい。手元に白い紙と、インクとが散らばっていた。数本の酒瓶が周辺に転がっているのはこの天幕では言わずもがな大前提である。早速興味をそそられたマリアールが、何してたんですか? と尋ねる。好奇心の発露そのものの問いに、男はかすかに口元を緩めた。

男が手元の酒杯を軽く振ると、音もなくそれに“水”が満ちる。

いや、水であるはずが無い。確かにそれは空だったのだから。ちょっと目を見開いたソティスがルフか、と問うとそうです、と応えが返った。

無造作な手が酒杯にインクを注ぎ込んだ。あ、と上がった声にも構わず、それはインクの色に染まる。次いでその中身が膝の上に広げた紙へと躊躇いなく振り撒かれる。と、一瞬薄墨の色に染まったかに見えた紙の上へぶわりと文字が浮き上がった。紙の端に酒杯の縁をあてて軽く傾けると、するりと杯へと戻るそれは既に無色透明に戻っている。膝の上には、元の通りの白い地にまだインクが乾ききらぬ文字の列が連なる紙が残った。

「何の奇術だ」

思わず呆れた声になったのは致し方ない、と思う。男は軽く笑って、こういうルフなんです、記憶したものを再現するという――と説明しながら、ひらひらと文字の乾かぬ紙をひらめかせた。あらかた乾いた後、それを置いて脇から取り上げた酒杯は既に空だ。傍らの葡萄酒のボトルを取り上げて酒精を注ぐと、深紅の酒はするりと杯の底へ消えた。

「手品師か」

思わず突っ込んでしまったのも致し方ない、と思う。男は矢張り軽く笑って、如何もこいつは酒飲みでしてね、と言った。

却説、用はすんだとばかり腰を上げた男はさっさと天幕を出て行こうとする。慌てて捕まえた三人に、男は怪訝な顔をした。

「言ったろ、占いで探して欲しいものがあるんだってば」

用向きは出会頭に伝えたはずなのだ。それであるのに男は微かに笑って、ですから生憎どなたもおられませんと申上げましたなどとのたまう。こんどこそソティスは呆れ返った。

「あんただって呪術師なんだろう、それとも実は奇術師か」

「ああ、それもいいですね」

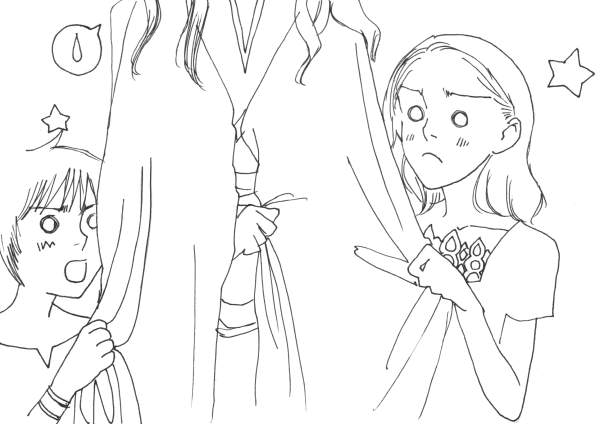

なにぶん失せもの探しは得手でなくて、と微笑んでそのまま踵を返しかけた男の羽織るアバーヤの裾を少年の手がぐいと握った。あわててマリアールも其れに倣う。どんなことでもいいんです何か判りませんか、と引き止められて流石に無碍には振り切ることは出来なかったと見え、已む無く男は足を止めた。押し付けられたタイルと、表地の擦り切れたアバーヤを皺になるほど握り締めた少年の手に必死さが透けるのを見て、呪術師は目を細める。

そういわれましてもねえ。

纏める気もないのかだらりと顔に落ちる髪越しに上目遣いをちらり寄越した男は、答える声に苦笑を滲ませた。

「どんなに腕の良い呪術師であったとしても、“どこにも無いもの”を探す事は出来ませんよ」

――もっとも依頼人は既におわかりのようですが。

その言葉に一瞬の硬直が解けたマリアールが弾かれたように振り返ると、少年はすうっと蒼い顔をした。上げていた腕が退かれて、ガラベーヤの上から羽織った短い上着の縁をぐっと握る。青ざめた唇が戦慄いた。

母さんは、

声の後は続かない。

マリアールの顔が血の気を失って白くなる。ソティスは眉をひそめて、何も言わなかった。

沈黙が落ちた。

ふ、と溜息。

微かに傷ましいものを見るような目つきをすると、呪術師はそれでは、と二つの手の拘束がとけたアバーヤを翻した。ふらりと去って行く後姿を見るともなしに見遣りながら、ソティスは黙って項垂れた少年と少女の肩をふわりと抱いた。

《前のページ》 《次のページ》